Curriculum Vitae

Les études

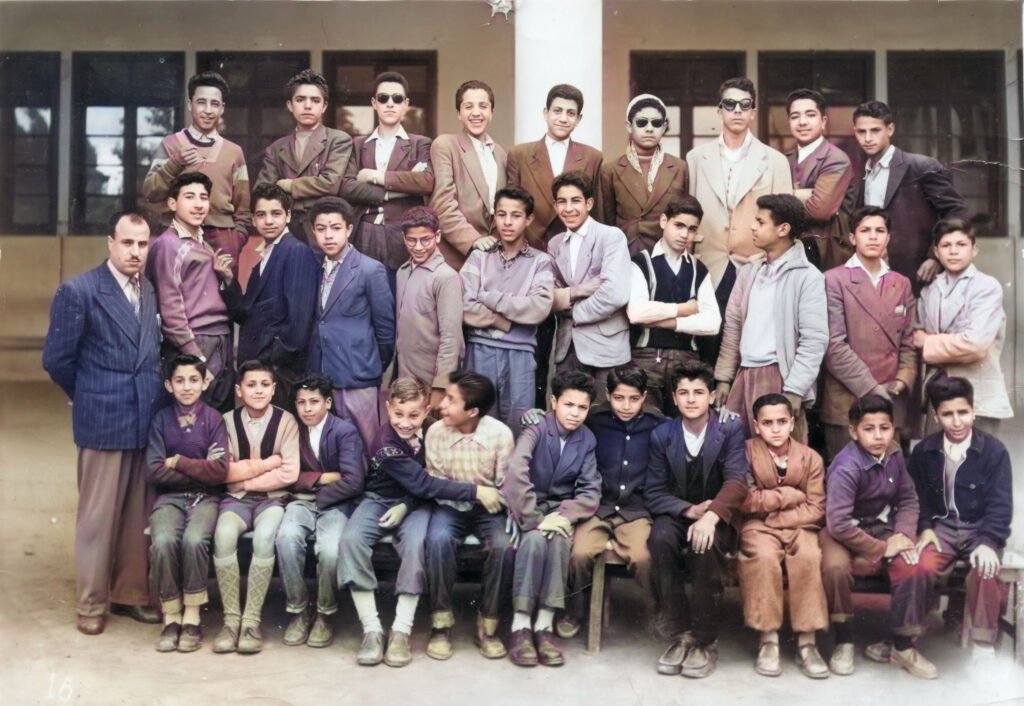

Driss Ghali Kettani est né à Fès le 28 mars 1943. a fait ses etudes prescolaires dans l’enseignement traditionnel à Fèz. a déménagé a l age de 6 ans avec sa famille à Casablanca et a suivi des eudes primaires en arabe a L’école privee Ibn Hazm . En raison de l’absence d’un college secondaire enseignant en arabe dans toute la ville de Casablanca et du refus total de son père de l’inscrire dans une école publique-système français, a failli arrêter ses études. Cependant, un événement imprévu lui a permis de s’inscrire en secret à l’école publique d’Ain Chock, où il a commencé l’apprentissage du français à l’âge de dix ans a l insu de Son père; theoligien de formation religieuse conservatrice jusqu a son décès en 1959

après des études primaires et secondaires à Casablanca, a poursuivi ses études supérieures à l’École Mohammadia d’ingénieurs. lauréat de la deuxième promotion (promotion Hassan II) branche électrotechnique en juin 1965, grade d’officier de réserve.

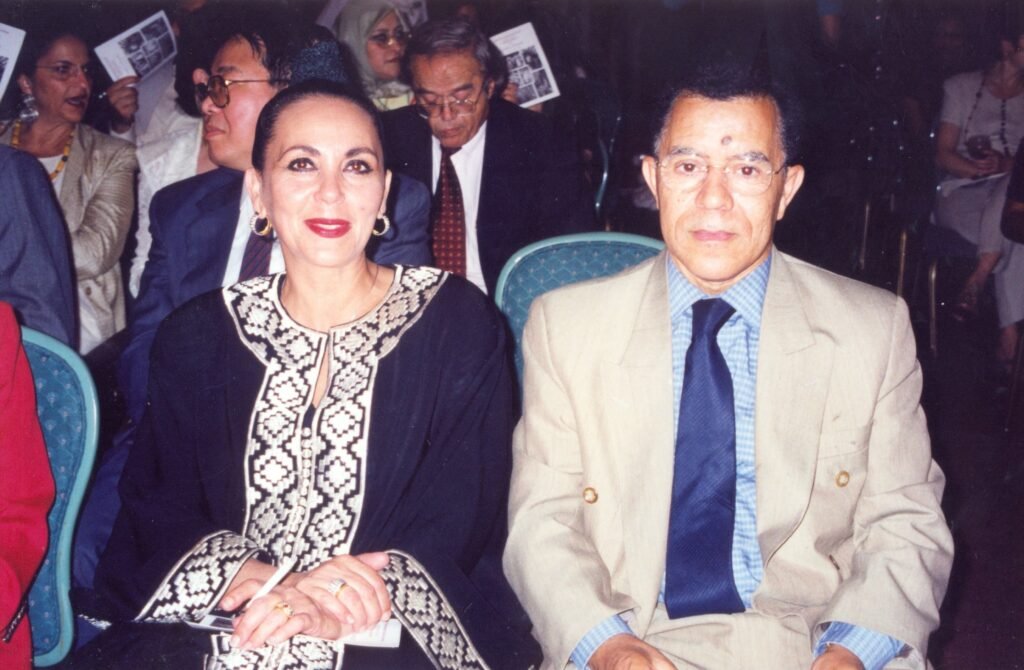

État civil

Mr. Driss Kettani s’est marié en 1972 avec Mme Souad Nsiri. Ils ont trois enfants.

Mohamed Nasser Kettani, né à Rabat le 9 octobre 1973. père de quatre enfants : Syham, Ilham, Nour et Saad.

Hassna Kettani, née à Rabat le 17 septembre 1975, mère de trois enfants : Youssef, Sofia, et Ali.

Feu Hicham Kettani, né à Rabat le 25 février 1980, a disparu le 22 octobre 2014 aux environs de Rabat, alors qu’il pratiquait la pêche sur les rochers dans de Skhirat. Son corps n’a pas été retrouvé à ce jour.

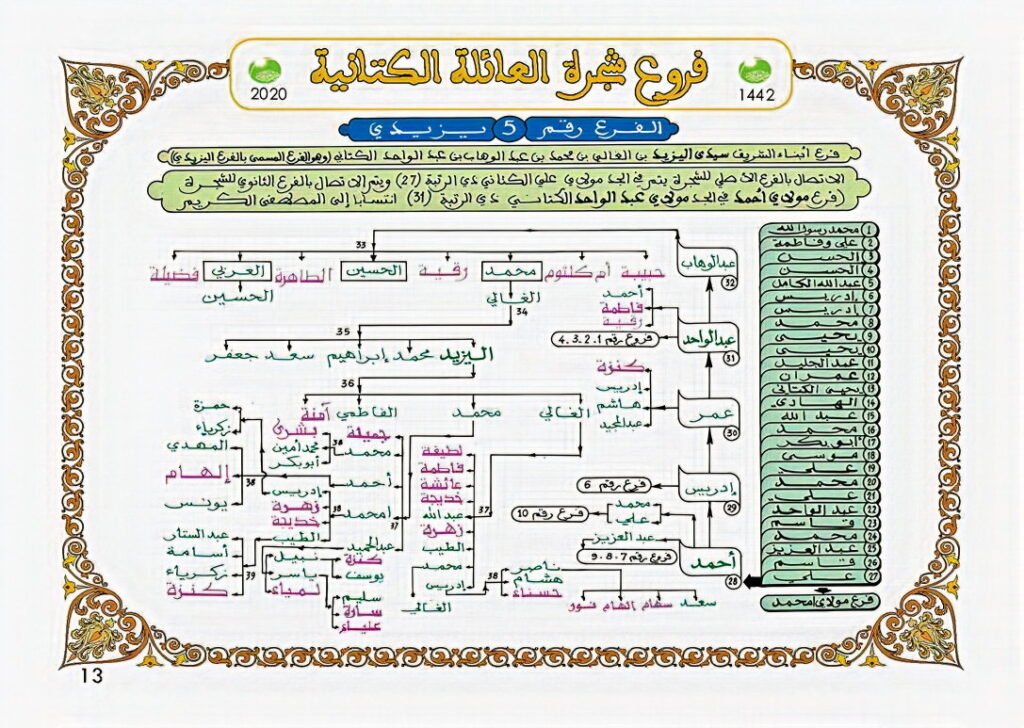

Mr driss Kettani est issu de la lignée des Chorfas Idrissides- Kettani (36e génération, branche de Yazid, numéro 5 dans l’arbre généalogique de la famille Kettani).

L’image ci-dessus provient du site web de l’Institution Scientifique Kettania.

Parcours professionnel

a commencé sa carrière chez Siemens-Maroc en tant qu’ingé technico-commercial, a rejoint le secteur public en mars 1966 en tant qu’ingénieur chargé des études d’investissement au sein de l’administration de l’industrie (1966-196

a occupé le poste de directeur adjoint de l’industrie, chargé de la gestion et de la normalisation industrielles, en particulier la protection de la production industrielle a travers le controle des importations :délivrance de licences d’importation pour les produits finis, les équipements industriels et les matières premières.

a dirige le premier service qui a lance la normalisation industrielle au maroc contribuant à la creation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR).

En avril 1974, a fait fonction de directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Mines, de l’Énergie et de la marine marchande (feu M. Abdelatif Ghassassi).

En novembre 1975,est nommé par Sa Majesté représentant permanant du Maroc au sein du Comité consultatif du Maghreb arabe basé à Tunis. a surtout represente le maroc dans de nombreuses reunions et conférences internationalles du fait de la paralisie des travaux de ce comite suite a la crise marocco algerienne

À son retour au Maroc, a occupé dès avril 1978 le poste d administrateur-délégué de la société maroco-allemande chargée de l exploitation de la principale sucrerie du tadla. a supervisé l’extension de la capacité de l’usine sucrière d’Oulad Ayad sous sa propre responsabilite

Il a ensuite été transféré à New York pour travailler à la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies, où il a occupé le poste de premier conseiller chargé des questions économiques et sociales (1981-1982).

En août 1982, il a été nommé par Sa Majesté conseiller économique au Brésil et en Argentine, basé à Rio de Janeiro. Il a contribué à la résolution de plusieurs dossiers économiques, notamment celui de l’exportation des produits phosphatés et de leurs dérivés, un dossier qui était en suspens depuis longtemps. Il a également travaillé à l’application des instructions de Sa Majesté concernant la recherche d’un entraîneur brésilien pour l’équipe nationale de football, un dossier qui a rencontré de nombreux obstacles inattendus. Cependant, cet effort a abouti au recrutement de l’entraîneur national Valente, suivi par le regretté Faria, sous la direction duquel l’équipe marocaine a obtenu des résultats sans précédent à l’époque. (Pour plus de détails sur cette histoire, vous pouvez lire l’article intitulé “Mon histoire avec l’entraîneur Faria”, publié en 22 épisodes dans le journal Akhbar Al Yaoum. Une copie est disponible sur le site dans la section des publications).

À son retour au Maroc à la fin de l’année 1984, il a rejoint le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en tant que chef du département de la coopération économique avec les pays arabes et africains. Il a supervisé la préparation de nombreuses commissions bilatérales entre le Maroc et plusieurs pays arabes et africains, notamment les relations maroco-algériennes après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en 1988. Il a également présidé les délégations marocaines qui ont contribué à la préparation du projet de l’Union du Maghreb arabe, signé à Marrakech en février 1989.

De 1990 à 1995, il a occupé le poste de directeur général de l’Organisation internationale de la Francophonie, dont le siège est à Paris. Dans ce rôle, il a mené des études de faisabilité et de financement pour plusieurs projets de développement dans la plupart des pays membres de cette organisation.

En 1996, il a été nommé ambassadeur du Maroc auprès de l’État du Koweït, où il a servi jusqu’en 2001. Pendant cette période, il a contribué à la résolution de plusieurs dossiers en suspens, notamment celui de la “dépôt”, par lequel l’État du Koweït a renoncé à l’ensemble des intérêts accumulés sur une période de 17 ans. Le Koweït a également accepté, avec reconnaissance, de convertir la valeur initiale du dépôt en investissements au Maroc, représentant un total d’environ 5 milliards de dirhams. Il a également travaillé à l’annulation du régime de visa pour les citoyens koweïtiens.

Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses réunions et conférences nationales, régionales et internationales, dont cinq sommets au niveau des chefs d’État et environ quarante conférences au niveau ministériel (voir la liste ci-dessous).

Il a également présidé des délégations d’experts marocains dans plusieurs pays africains et arabes dans le cadre de la préparation des commissions mixtes de coopération avec ces pays.

En tant que directeur général du programme spécial de développement, il a travaillé à l’étude et au financement de dizaines de projets de développement dans environ 20 pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Au total, il a visité près de soixante-dix pays, soit en tant que représentant du Maroc, soit pour les pays membres de la Francophonie.

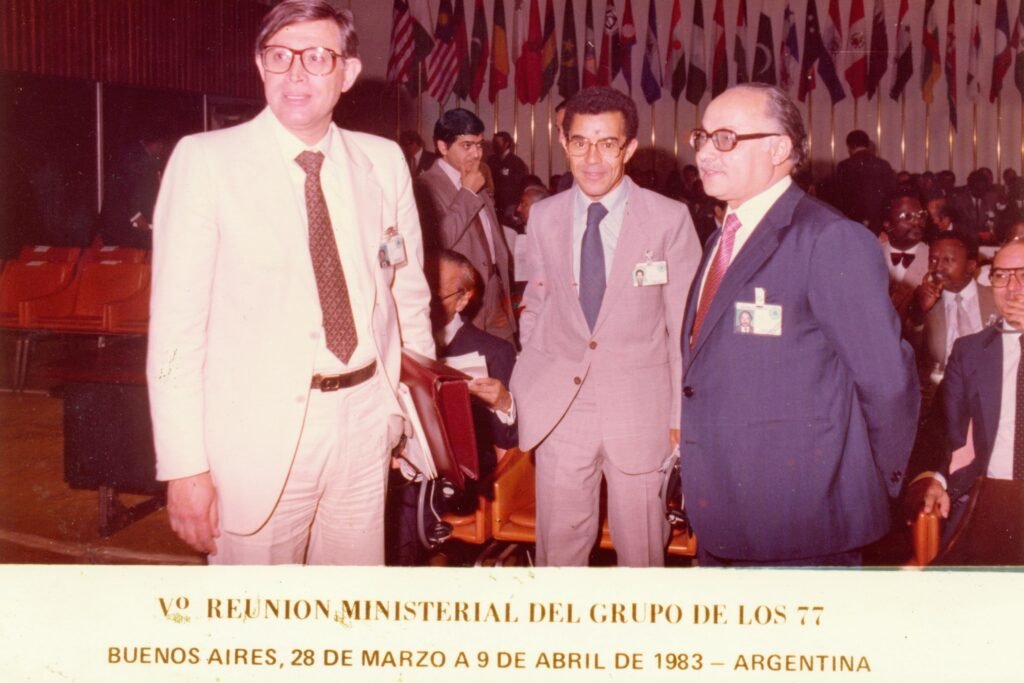

Il est l’un des rares cadres de l’État à avoir participé à trois conférences ministérielles consécutives des Nations Unies sur le commerce et le développement, à savoir la CNUCED 4, 5 et 6 (Nairobi 1975, Manille 1979, Belgrade 1983).

Liste des Conférences

Bangkok, septembre 1969 : Conférence des Nations Unies pour établir un cadre de développement décennal pour les pays membres dans les années 1970.

Le Caire, 1971-72 : Réunions sectorielles de la Ligue arabe et du Comité consultatif permanent du Maghreb à Tunis et Tripoli.

Dakar, septembre 1974 : Conférence ministérielle des pays du Mouvement des non-alignés pour discuter de la création d’un nouveau système de fixation des prix et de commercialisation des matières premières.

Vienne, novembre 1974 et Alger, février 1975 : Deux réunions ministérielles du Groupe des 77 pour préparer la deuxième Conférence des Nations Unies pour le développement industriel.

Lima, août 1975 : Deuxième Conférence ministérielle des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI II).

New York, 1975 : Session spéciale des Nations Unies sur les matières premières et le développement.

Alger, novembre 1975 : Conférence des ministres du Commerce africains.

Nairobi, décembre 1975 : Conférence des ministres de l’Industrie africains.

Manille, février 1976 : Conférence des ministres des pays en développement pour préparer la quatrième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED IV).

Genève, mars 1976 : Session extraordinaire du Conseil de la CNUCED.

Nairobi, mai 1976 : Quatrième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED IV).

Colombo, août 1976 : Sommet des pays du Mouvement des non-alignés.

Addis-Abeba, septembre 1976 : Conférence des ministres africains sur la coopération économique.

Mexique, septembre 1976 : Conférence ministérielle des pays en développement sur la coopération économique.

Kinshasa, février 1977 : Conférence des ministres africains de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Genève, novembre 1977 : Conférence annuelle sur le commerce et le développement des Nations Unies (CNUCED).

Vienne, janvier 1976 et juin 1976 – New York, novembre 1976 et mars 1978 : Conférences ministérielles préparatoires sous l’égide des Nations Unies pour la création d’une organisation mondiale pour le développement industriel.

Rabat, mars 1979 : Conférence ministérielle de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies.

Manille, juin 1979 : Cinquième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED V).

Buenos Aires, avril 1983 : Conférence ministérielle du Groupe des 77 préparatoire à la sixième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED VI).

Belgrade, juin 1983 : Sixième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED VI).

Addis-Abeba, avril 1985 : Conférence ministérielle de la Commission économique pour l’Afrique.

Fès, janvier 1986 : Conférence ministérielle des pays islamiques.

Tunis, janvier 1987 : Séminaire sur la coopération régionale dans le monde.

Abuja, Nigeria, juin 1987 : Conférence internationale sur les défis de la réforme économique en Afrique.

Alger, juin et septembre 1988 – Rabat, octobre 1988 – Tunis, janvier 1989 : Conférences ministérielles préparatoires du Maghreb pour la formulation du traité de l’Union du Maghreb arabe.

Marrakech, février 1989 : Sommet des chefs d’État pour la création de l’Union du Maghreb arabe.

Paris 1991 – Maurice 1993 – Cotonou 1995 : Sommets des chefs d’État de la Francophonie (65 pays).

1990 – 1995 : Conférences ministérielles annuelles de la Francophonie (cinq).

1990 – 1995 : Conférences sectorielles des pays membres de la Francophonie.

Téhéran, 1997 : Huitième sommet des pays islamiques.